ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所 |

閉じる 閉じる

|

||

| 一覧 | トップ | |||

日米中における均等論と禁反言の解釈

日米中の主要判決をふまえて

河野英仁 加藤真司

抄録 米国におけるFesto最高裁判決1)により、審査の過程において特許性に関する補正を行った場合でも、一定条件下で禁反言の推定を反駁でき、柔軟に均等論を主張し得るフレキシブルバーが確立された。その後、米国においては数々の事件において、禁反言と均等論との関係が議論され、Festo最高裁判決の判示事項がより明確化されてきた。日本及び中国は、米国の考えに追従するものの、いくつかの相違点が見出せる。本稿では、均等論及び禁反言が争点となった事例、特に、特許権者による禁反言に対する反駁が成功した例を取り上げつつ日米中の共通点及び相違点を解説する。

目次

1.はじめに

2.米国における均等論及び禁反言

2.1 Festo最高裁判決

2.2 禁反言の推定反駁3要件

2.3 反駁事例

2.4 Primos事件

3.日本における均等論及び禁反言

3.1 ボールスプライン最高裁判決における均等5要件

3.2 ペン型注射器事件

4.日米における禁反言の比較

5.中国における均等論及び禁反言

5.1 均等論及び禁反言の根拠

5.2 換気扇事件

5.3 ポール上電流計電気量直視器事件

5.4 実務上の注意点

6.まとめ

1.はじめに

権利範囲の解釈にあたってはクレームを文言どおりに解釈する文言解釈が原則である。しかしながら、文言解釈を厳格に適用した場合、文言に合致しない迂回技術を採用することで第3者が容易に特許の網をすり抜けることができてしまう。

このような不合理を回避するために、クレームの文言に加え、これと均等な範囲にまで権利範囲を拡張する均等論が存在する。

均等論は権利範囲を拡張するものであるが、いきおい権利範囲が無制限に拡張する虞もある。均等論における権利範囲の拡張を制限する法理として禁反言の法理(意識的除外論)が存在する。

均等論と禁反言とは相対立する概念であり、特許権者は均等論を主張し、被告は禁反言を抗弁として主張する。

均等論及び禁反言に関しては、米国においてFesto最高裁判決により、フレキシブルバーの原則が確立し、日本においてはボールスプライン最高裁判決2)により、所謂均等5要件が判示された。また、中国においては、均等侵害の要件が司法解釈の中で定められており、実際の裁判では禁反言の法理も認められている。

特許実務においては審査過程において高い確率でクレームの補正を行うことから、禁反言の問題は避けることができない。また訴訟及びライセンシングのステージにおいても審査過程で発生した禁反言及び均等論の問題に必ず直面する。

筆者らはFesto最高裁判決及びボールスプライン最高裁判決以降の均等論及び禁反言に関する日米における主要判決を分析するとともに、中国の均等論及び禁反言に関する紹介を加え、本稿に共著という形でまとめたものである。特許実務に携わる諸兄に一読頂ければ幸いである。

なお、日米に関する部分は河野英仁が、中国に関する部分は加藤真司が担当した。

2.米国における均等論及び禁反言

2.1 Festo最高裁判決

2002年になされたFesto最高裁判決以前においては、均等論とこれに相対立する概念である禁反言との関係が明確ではなかった。ところが、遡ること2年前、下級審である連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)大法廷がなした判決3)により一気に議論が白熱した。CAFCは、審査過程において特許性に関する補正を行った場合、禁反言により均等論の主張は一切認められないと判示した。これはコンプリートバー(complete bar)と呼ばれ、補正を行った場合は、均等論の主張が一切認められなくなるものである。

審査過程において補正を行うことは特許実務においてごく当たり前のことであり、この補正をもって均等論の主張を一切排除するのは妥当ではない。このようなことから、議論は最高裁に持ち込まれ、最高裁は、特許性に関する補正があった場合でも、一定条件下で、均等論の主張を認めるフレキシブルバー(flexible bar)を判示したのである。

2.2 禁反言の推定反駁3要件

審査過程において特許性に関する補正を行った場合、禁反言が推定され原則として、均等論は主張できない。しかし、以下の3要件のいずれかを特許権者が立証した場合、禁反言の推定を反駁でき、均等論を主張することができる。

●反駁第1要件

均等物が補正時に予測不可能であること

●反駁第2要件

減縮補正の根本的理由が、均等物に対してほとんど関係がないこと

●反駁第3要件

均等物を記載できなかった合理的理由があること

2.3 反駁事例

最高裁ではこれら3要件が明示されたが、具体的にどのような場合に、要件を満たし反駁が成功するのかまでは判示されていない。

筆者はFesto最高裁判決以降、反駁第1要件乃至反駁第3要件が争われたCAFC判決を収集し、その内容を分析した。その結果、反駁第1要件及び反駁第3要件に関しては、ことごとく特許権者の反駁が失敗している4)。

ところが、2004年及び2006年にそれぞれ反駁第2要件に基づく反駁が成功し、均等論の主張が認められた。Insituform事件5)及びPrimos事件6)である。

本稿では新しく判示されたPrimos事件を解説する。

2.4 Primos事件

(1)背景

原告(Primos)は猟笛に関するU.S. Patent No. 5,415,578(以下、578特許)を所有しており、特許権侵害として被告 (Hunter's)を訴えた。

(2)578特許の内容

578特許は猟笛の構造に関する技術である。これは猟師が動物の鳴き声をまねるために、口の中に入れて利用するものである。

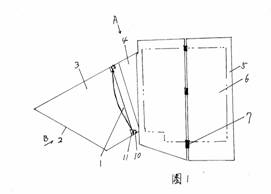

図1 578特許のFig.1

図1に示すように、猟笛10は、フレーム18、音を発するために振動する薄膜22、可撓性の周辺端部12、及び、薄膜22上に広がる平板(棚)15を含んで構成される。ユーザは猟笛10を舌の上に置き、舌と薄膜22との間のギャップを通じて空気を送り込む。空気は、薄膜22をふるわせ、特定の動物の鳴き声をまねる音を発する。

(3)イ号製品及び地裁の判断

2001年原告は、被告をアイオワ州連邦地裁に特許権侵害で訴えた。被告製品 「 Tone trough 」も猟笛であり、 原告特許の平板の代わりに、薄膜上に広がるドームをもつ。地裁は、補正の理由が均等物と関係がなく禁反言が推定されないとした上で、平板とドームとは均等と判断し特許権侵害の判決をなした7)。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。

(4)争点

争点となったのは、578特許クレーム2 の「平板plate」の文言である。原告は、審査過程において、先行技術を回避すべく補正を行った。先行技術は、間隔を全く有さずに、薄膜上に載置される棚形状(shelf-like)を開示していた。

そこで原告は、「平板plate」の文言を下記の如く補正した。

「長さをもつ平板(plate having a length)、該平板は、・・・様々な位置にて前記薄膜部分の上で 異なる間隔をあけておかれている(plate being differentially spaced)。」

すなわち、先行技術が薄膜上に直接載置される平板であることから、間隔をあけておかれる平板と補正したのである。

当該補正が、特許性に関する減縮補正であることに争いはない。被告は、当該補正により、禁反言が推定され、「平板」と「ドーム」とを均等とする主張は認められないと述べた。これに対し、被告は、当該補正の理由は均等物とはほとんど関係がないと主張した。

(5)CAFCの判断

1)「長さをもつ平板(plate having a length)」について

原告は審査過程において、平板が「長さlength」をもつと補正した。しかしCAFCは、全ての物理的な物は長さをもつので、文言「長さlength」を追加することは、そもそもクレームの範囲を限定するものではないと判断した。

2)「異なる間隔をあけておかれている(plate being differentially spaced)」について

原告は、間隔を全く有さずに、薄膜上に載置される棚形状(shelf-like)を開示する先行技術を回避するために「異なる間隔をあけておかれている」と限定した。一方、被告製品は、薄膜上で間隔をあけておかれているドームを備えている。

被告製品のドームも薄膜上で間隔を有していることから、全く間隔を有さない先行技術との差異を出すという補正の根本的理由と、被告製品の均等物とはほとんど関係がないといえる。すなわち、薄膜との間隔に関しては均等論を主張し得ないが、依然平板とドームとの均等は主張し得ることになる。

従って、CAFCは原告が禁反言の推定を反駁し、均等論を主張(平板とドームとが均等であると主張)し得ると判示した。

(6)考察

Primos事件においては、クレームの「平板」と「ドーム」とが均等か否かが争点であるところ、「平板」について先行技術を回避するための補正がなされている。一見すると、平板について限定を行った補正の理由と均等物とが直接的な関係を有するように考えられる。

また、紙面の都合上詳細は割愛するが、Insituform事件においては、クレームが「a cup(単数)」、イ号が「cups(複数)」であるところ、これらが均等か否かについて争われた。出願時においては、「cup」に関する限定は存在しなかったが、先行技術の存在により、特許権者は審査過程において「a cup」と減縮する補正を行った。しかしながら、CAFCは先行技術を回避するための補正の根本的理由が、均等物とはほとんど関係がないことから、禁反言の推定は認めず、「a cup」と「cups」とは均等であり特許権侵害が成立すると判示した。

このように、単に争点となっている文言が補正されたからといって、禁反言が推定され、当該文言に対する均等物には特許権の効力が及ばないと判断するのは早計である。

均等論に基づく権利範囲を解釈する場合、審査経過を取り寄せて先行技術を十分検討すると共に、先行技術に対し出願人が審査過程においてどのような主張をなしたか、またどのような補正を行ったか十分に検討する必要がある。そして先行技術に対して補正を行った根本的理由と均等物との関係とを十分に分析する必要があるといえる。

特に、審査経過において権利者は多くの場合補正を行っている事実及び反駁第2要件により均等論の主張が認められている事実を考慮すれば、上述したアプローチに基づく権利範囲解釈が重要になってくるといえる。

3.日本における均等論及び禁反言

3.1 ボールスプライン最高裁判決における均等5要件

ボールスプライン最高裁判決においては、均等を満たすための要件として以下の5要件が判示された。

①本質的部分でないこと

②置換可能であること

③侵害時に置換容易であること

④出願時に公知技術でないこと

⑤特許出願手続において意識的に除外したものでないこと

以上の5要件を全て満たした場合、均等が成立するが、第5番目の要件は禁反言の法理(意識的除外論)と呼ばれるものであり、この第5要件が米国における禁反言の法理と同等のものであると理解して良い。

本稿では、この均等の第5要件(禁反言)の充足を肯定し、均等論の成立を認めたペン型注射器事件8)を説明する。

3.2 ペン型注射器事件

(1)特許の内容

特許権者は特許第2108611号(以下611特許)を所有している。611特許の請求項1は多室シリンダアンプルを用いて薬剤水溶液等を調製する方法に関する。

図2 注射装置の分解図

本発明に係るアンプルは前側可動仕切部材8により前側スペース6および後側スペース7に区分されている。アンプルの後端部は後側可動壁部材9によりシールされている。前側可動壁部8及び後側可動壁部9はアンプルの壁部をシールしながらアンプル内で前方に移動することができる。前側スペース6は乾燥状態の薬剤10を収納し、後側スペース7は液相11を収納している。

また、アンプルの壁部には、凹形状の連絡通路12が構成されている。

後側ケーシング部14は、内側ねじ24と外側ねじ20とを係合させることにより、前側ケーシング部13中にねじ込まれる。後側ケーシング部14をさらにねじ込むことにより、作動桿23が後側可動部壁9を押すことになる。これにより後側スペース7内の液相11が前側可動部壁8を押し、前側可動部壁8が連絡通路12の位置にまで移動した場合、液相11が連絡通路12を介して前側スペース6に流れ込み、薬剤10を溶解することになる。

ここで争点となった請求項1の文言は

「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して…」である。

(2)イ号方法

このように請求項1ではアンプル前端部をほぼ垂直に保持した状態で後側可動壁部材を前進させるのに対し、被告のイ号方法は、「水平に近い斜めに」して注射液を調製する点で相違する。被告のマニュアルには、針先を水平から概ね30度程度の角度となるようイ号装置を保持して薬剤の調製を行う図が記載されている。

水平に近い斜めは、ほぼ垂直といえないことから、文言上の侵害に該当しないことについて両者に争いはなく、均等論上侵害に該当するか否かが問題となった。

(3)審査経過

出願人は審査の過程において進歩性に係る拒絶理由を回避する際に、「‥‥の方法において、アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、…」と補正した。

そして、意見書においては次の主張をした。「本発明は…後側可動壁部材が、ねじ機構またはホルダ手段の相互に螺合する管状部材のねじ操作により前進させて、連絡通路を解放することを特徴とするものです。…本引用例の構成は、本願特許請求の範囲に記載されたバイパス通路及びねじ機構による流量調整機能の記載を欠くものです。」

(4)裁判所の判断

このように意見書及び補正書にて出願人が先行技術を回避するために主張した重要な点は、「ほぼ垂直に保持された状態で」ではなく、ネジ機構により、アンプル内において後側可動壁部材を前進させる点である。このことから、裁判所は、補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、拒絶理由を回避するために付加された要件ではないと判示したのである。そして第5要件の充足を肯定し均等論の主張を認めた。

4.日米における禁反言の比較

日米において、均等論及び禁反言の双方が議論された判例を分析すると、一致点及び相違点が明らかになった。米国における禁反言においては、これを反駁するための要件が明示されている点で、そのような要件が明示されていない日本における禁反言と相違する。すなわち、米国においてはFesto最高裁判決において、反駁3要件が明示され、そのうちいずれか一つを特許権者が立証した場合、均等論の主張が柔軟に認められる。これに対し、日本においては、特に米国の如く要件が明示されていない。日本においては、禁反言の推定を反駁できる具体的な要件が明確にされておらず、今後の判例の確立を待つ必要があるといえる9)。

その一方で、米国におけるInsituform事件及びPrimos事件、並びに、日本におけるペン型注射器事件の詳細を分析すると、共通点が存在する。すなわち、これらの事件においては、「特許性に関する補正の根本的理由が均等物とほとんど関係がない」とする反駁第2要件の成立の是非が争われているのである。そしてこの反駁が認められ均等論の主張が可能となったのである。

Insituform事件、Primos事件、及び、ペン型注射器事件のいずれにおいても、特許性を理由として均等論上の争点となる文言に関し補正が行われている。米国の2つの事件においては、明確にFesto最高裁判決において判示された反駁第2要件に焦点が当てられ、これについて議論された。同様に、日本におけるペン型注射器事件においても、補正により追加された「ほぼ垂直に保持された状態で」の補正の理由が、均等物である「水平に近い斜めに」とほとんど関係がないことから、禁反言が推定されず、均等論の主張が認められた。

従って日本においても、米国と同じく、上述した反駁の第2要件が確立しているといえ、この点に関していえば米国と実質的に同様の主張が認められるといえよう。

今後米国において、反駁第1要件及び反駁第3要件についても議論が重ねられるであろうから、日本における判例との対比において十分な分析が必要になってくると考えられる。

5.中国における均等論及び禁反言

5.1 均等論及び禁反言の根拠

(1)裁判例及び司法解釈

中国では、裁判所の判決は当該事件に対してのみ有効であり、最高裁判所の判決であっても普遍的な効力を有さない。日本の最高裁判例のように規範的な効力を有するものとして、最高裁判所が出す司法解釈がある。

司法解釈とは、各級の裁判所が法律を執行する際に生じた問題、若しくは生じるおそれのある問題に対して、法律を正確に執行し、かつ法律の統一性を保つために最高裁判所がその裁判権を行使して、法律中の解釈が必要な部分について行う解釈をいう10)。司法解釈には、下級の裁判所が具体的な事件を審理する過程において、法律の解釈に窮した際に、最高裁判所に判断を請い、最高裁判所がこれに答える形で出すもの11)と、最高裁判所が自ら一般的な関係に対して出すものとがある。後者の司法解釈は、普遍的な効力を有しており、法律ではないが法律と同様の効力を有している12)。

(2)均等論の規定

中国特許法は、特許権の保護範囲について次のように規定している。

第56条第1項 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる。

2001年6月19日に最高裁判所が公布した司法解釈である「特許紛争事件の審理に適用する法律問題に関する若干の規定」(以下、「特許紛争審理規定」)では均等論について次の通り規定している。

第17条 特許法第56条第1項にいう「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明記された必須技術特徴13)によって確定される範囲を基準とするが、当該必須技術特徴と均等の技術特徴によって確定される範囲も含まれることをいう。

均等の技術特徴とは、記載された技術特徴と、基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏し、かつ当該分野の通常の技術者が創造的な労働を経ることなく想到できる技術特徴をいう。

この第2項の規定から、中国における均等要件は、「三つの基本、一つの通常」といわれることがある。即ち、手段、機能及び効果が基本的に同一であり、通常の技術者が容易に想到できることが均等の要件となる。

上記の司法解釈の公表に伴って出版された解説書14)では、均等論の適用に際して注意すべき四点が挙げられている。

(一)均等論によって拡大されるのは請求項の範囲ではなく、特許権の保護範囲である。即ち、特許の請求項は、裁判所が均等論を適用したことによって変わるものではない。

(二)特許権の保護範囲の拡大は、漠然と請求項の均等物をもって決定してはならず、特許請求の範囲に明確に記載された必須技術特徴の均等な構成に基づいて決定しなければならない。即ち、均等論は、請求項の各具体的技術特徴に対応しなければならず、発明創造全体に適用してはならない。

(三)裁判所は、禁反言の原則を正確に適用することにより均等論の適用を合理的な範囲内に制限しなければならない。

(四)裁判所は、発明又は実用新案の保護範囲を決定する際に、均等論を運用することによって従来技術を原告の特許技術と解釈してはならない。

なお、均等論について規定したその他の文書として、「北京市高級裁判所の特許権侵害判定の若干の問題に対する意見(試行)」(以下、「北京市意見」)及び「特許権侵害紛争事件の審理の関連問題の解決案に対する草案(意見徴収稿2003.7.9)」(以下、「意見徴収稿」)と「特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に対する規定(会議討論稿 2003.10.27-29)」(以下、「会議討論稿」)がある15)。但し、「北京市意見」は北京市の裁判所でしか有効でなく、「意見徴収稿」には複数の案が併記されており、「会議討論稿」はこの「意見徴収稿」を基礎にして、集められた意見を基に確定された案であるが、未だに発効していない。

(3)禁反言

特許法にも「特許紛争審理規定」にも禁反言についての明文の規定はないが、裁判所における特許権侵害紛争事件の裁判では禁反言の法理を適用しており、実際上は中国でも禁反言の法理が認められているといえる16)。なお、「北京市意見」及び「会議討論稿」では禁反言についても規定されている17)。

一般的には、禁反言とは、特許権者がその特許審査や無効手続において、請求項に対して承諾、同意、補正、放棄等をしたことに対して、特許権侵害訴訟においてこれと反する主張をしてはならないことをいう。ここで、補正という行為が禁反言にどのような影響を与えるかについては、定まった見解はなく、実際にはそこまで議論が及んでいない。

(4)均等論及び禁反言の適用18)

中国においても、当事者が主張した事実についてのみ裁判所が認定をするというのが原則である。

しかしながら、上述のように、「特許紛争審理規定」では、均等の技術特徴によって確定される技術的範囲も特許権の保護範囲に含まれるという考えを特許法第56条第1項の特許の保護範囲についての規定に帰納させている。すなわち、中国では、法定の文言侵害に対して、さらに上位の法律的な根拠若しくは法理を持ち出して均等侵害をも特許権侵害と認めるという構成をとるのではなく、特許法における特許の保護範囲についての規定に対する解釈として、均等の範囲も特許権の保護範囲に含まれるとしている。このことから、中国では原告が均等論適用を主張しなくても、裁判所は原則として均等論を適用できるという考えが生じてくる18)、19)。判例を研究していくうちに、原告が均等の適用を主張していないにもかかわらず裁判所がこれらの理論を持ち出して判決をしていると見受けられるものも見つかった20)。

一方、禁反言の原則については、一般的には、原則どおり、当事者が主張しなければ裁判所は禁反言を適用することはない21)。

5.2 換気扇事件22)

本件は、禁反言を適用して均等侵害を認めなかった事件である。

(1)特許及び被疑侵害製品の内容

本件特許は換気扇23)に関する。明細書には従来技術の欠点として、「油や煙が長い導管を介して室外に通じており、気体の油及び煙が導管内で冷却されて液体になり、導管内壁に凝結し、洗浄することが困難である」という点が挙げられている。問題となっている請求項6には、「排気口は室外に開口しており」という技術特徴が含まれている。明細書では「排気口は室外に開口しており」という点について、「(一般的には窓を通して、または、導管をつないでもよい)」と説明されている。一方、被疑侵害製品では、排気口は天板に開口しており、取り付けられた後には、排気口は排気管に接続されて室外又は排煙導管に通じることになる。

図3 換気扇の図

(2)審査経過

無効審判の手続において、「排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する」という内容を開示した先願特許が引用された。特許権者は、意見陳述書を提出し、当該引用例と請求項6とは「まったく異なるものである」と主張した。審決では、「『主ファン機室の排気口は室外に開口しており、』という構成は開示されていない」として、「排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する」という引用例と本発明との間に相違があることが認められている。

(3)原告及び被告の主張

原告は、「排気口は室外に開口しており、」という表現には、直接窓の外に開口している形態のほか、排気管を通じて窓の外に排気する形態も含まれると主張した。これに対して、被告は、次の三点を主張した。

1)権利者は発明の要約において「主ファン機室は直接窓の外に開口し」と明確に記載している。

2)明細書の「発明の目的」に関する表現の中でも、本発明は、従来技術の製品に共通に存在する「油や煙が長い導管を介して室外に通じており、気体の油及び煙が導管内で冷却されて液体になり、導管内壁に凝結し、洗浄することが困難である」という欠点を克服し、「油及び煙を迅速に短距離で室外に排出できる換気扇」を提供すると記載されている。

3)明細書では更に「排気口は室外に開口しており(一般的には窓を通して、または、導管をつないでもよい)」と説明されている。従って、「排気口が窓の外に開口している」とは、直接窓の外に開いており、又は壁が厚すぎる場合には直接壁内に差し込んで導管によって壁外に導出するものであってもよいという意味であると認定すべきである。

(4)裁判所の判断

裁判所は、無効審判手続における特許権者の上記主張を取り上げ、「実質上は、従来技術によって開示された『排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する』という内容を含む部分の保護を排除しており、かつ無効審判においてもこの釈明が採用されているため、侵害訴訟において再度この内容を保護範囲内に戻すことはできず、これを許すならば禁反言の原則に反することになる。従って、本裁判所は均等論の適用を考慮する必要はない。」として、均等侵害を認めなかった。

5.3 ポール上電流計電気量直視器事件24)

この事件では、特許権者が無効審判手続においてした主張が特許の有効性を維持するのに実質的に作用した唯一の理由ではないとして禁反言が適用されず、均等侵害が認められた。

(1)事件の概要

本件特許の請求項1は、「メータボックス(5)の正面に観察筒(3)が接続しており、観察筒内に単凸レンズ(1)が取り付けられており、観察筒の下向き傾斜角度は22度~25度であり、単凸レンズとメータボックスの間の観察筒の上面に光入射口(4)が開口しており、観察筒の正面は斜面観察口(2)であることを特徴とするポール上電流計電気量直視器。」である。

図4 ポール上電流計電気量直視装置の図

この構成によって、ポールに上らなくても地面から単凸レンズ(1)によって拡大されたメータを観察口(2)を通して観察することができるというものである。

原告が被告を特許権侵害として訴えた後、被告は、専利局復審委員会に対して原告特許に対する無効審判を請求した。無効審判の手続において、原告は「観察筒の下向き傾斜角度(22度~25度)は、繰り返しの試験を経て得られたものであり、特許発明の目的を実現するために必要不可欠な技術特徴である」と陳述した。審決は本件特許を維持した。

これに対して、被告製品の観察筒の下向き傾斜角度は30度であった。被告は、上記原告の無効審判手続における主張を指摘して、禁反言の法理により被告製品は原告特許の保護範囲には含まれないと主張した。

(2)裁判所の判断

裁判所は、次のように判断した。「禁反言とは、特許権者がその特許審査、無効手続において、請求項に対してした承諾、補正、放棄等をしたことに対して、特許権侵害訴訟においてこれに反する主張をしてはならないことをいう。それは、保護を承諾し、又は放棄した技術内容を制限することになるが、あくまでも特許権の付与又は特許権を維持するのに実質的な作用を有効に生じたものでなければならない。一方、本件の係争特許の無効手続では、原告は、確かに観察筒の下向き傾斜角度が繰り返しの試験によって得られたものであり、特許の必須の技術特徴であると主張したが、該特許の観察筒、単凸レンズの取り付け位置、光入射口等の構成は、従来技術と比較して実質的な特長と進歩を有しており、観察筒の下向き傾斜角度は必ずしも当該特許の有効性が維持されるための実質的な作用をもたらす唯一の構成ではない。よって、禁反言を優先的に適用すべきとの被告の主張については、本院はこれを支持しない。」

(3)考察

裁判所は、無効審判手続において特許権者が重要であると主張した構成が特許の有効性の維持に対して実質的な作用をもたらす唯一の構成でないことを理由に、禁反言の原則は適用されないと判断した。

実際には、特許権者の主張が有効に作用して特許の有効性が維持されたのか、特許権者の主張の如何に関わらず、他に特許の有効性を維持するのに充分な理由があったのかは審判手続の記録を見るだけでは不明瞭な場合も多くある。また、審判手続の記録から明らかに特許権者の主張が認められた上で審決がされていると理解できる場合であっても裁判所が更に当該主張の特許有効性維持に対する作用を検討するのか否かは、この判決からははっきりしない。

原告の立場からは、審査手続や無効手続で主張した内容が特許の有効性に実質的な作用を及ぼす唯一の理由ではないとの主張が可能であるかを検討することが重要である。一方、被告の立場からすると、禁反言の適用を主張する際には特許権者が審査手続や無効手続である主張をしたということのみではなく、その主張が特許の取得又は有効性の維持に実質的に作用を及ぼす唯一の理由となったことまで主張することが重要である。

5.4 実務上の注意点

(1)提訴裁判所の選定

中国では、「上海で優秀な弁護士も北京に行けばただの弁護士」と言われるように、各地方によって裁判所間の判断基準のばらつきがある。このことは中国国内でも問題視されており、判断基準の統一化を図ろうと努力が重ねられている。最高人民法院が発行する司法解釈もその一つである。しかしながら、上記の通り、北京市には「北京市意見」なる審理ガイドがあり、他の地方にはこのような明確な審理ガイドがないなど、やはり地方間の差は存在する。従って、特許権侵害訴訟を提起する場合、特に均等論に頼らざるを得ない場合には、当該地方にどのような判断基準があるのかを調べた上で、管轄裁判所を選定することが重要である。また、逆に均等侵害であるとして訴えられた場合にも、当該地方に均等論や禁反言についてどのようなルールがあるのかを調べることが重要である。

(2)新たな理論の主張

「特許紛争審理規定」第17条及び第三次特許法改正案25)を見ても分かるとおり、中国では均等論及び禁反言についてはまだまだ不明確な点が多く残っている。一方で、中国の裁判官や学者の多くは米国の均等論や禁反言を研究し、これを基礎として自国の国情にあったルール作りを模索している。したがって、法律や司法解釈等に明記されたルールについてこれを適用して主張立証を行うことは当然であるが、法律や司法解釈に規定されていない部分については、米国の判例によって確立された理論を持ち出すことが有効であると筆者は考えている。なお、日本の判例は研究対象としては米国の判例ほど重視されていないようである。

(3)均等論の原則的適用

上記の通り、中国には原告である特許権者が主張しない場合にも裁判所が自ら均等論を適用して侵害を認定するという考え方が存在する。従って、特許権侵害訴訟の被告となった場合には、原告が均等論を主張しない場合にも、被告は「均等論によっても侵害にはならない」旨の主張をすることが有効である。

6. まとめ

特許権侵害を如何に判断するかは、往々にしてその時々、その国々の特許に対する政策的な考慮等の社会的要素の影響を受けるものである。米国では、均等論による特許権者の保護強化と禁反言による制限とをバランスさせながら判例を積み重ねてきた結果、均等論と禁反言の関係は複雑なものとなっている。均等論と禁反言の理論については、やはり米国の実務が他国をリードしているといえる。その一方で、均等論や禁反言についての各国の基本的な考え方や国情はそれぞれの国で異なっており、他国の理論をそのまま導入できない場合もある。従って、各国の判例や立法の動向に絶えず注目していくことが重要である。本稿がそのお役に立てれば幸いである。

注

1) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722(2002)

2) 無限摺動用ボールスプライン軸受事件(最判平成10年2月24日 最高裁判所民事判例集52巻1号113頁)

3) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc)

4) Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc., 356 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2004)、Biagro Western Sales, Inc v Grow More, Inc., 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005):これらは反駁第1要件乃至第3要件の全てについて、特許権者が反駁に失敗している。反駁第3要件については、Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc., Docket 05-1157 (Fed. Cir. 2006)が参考になる。地裁では反駁第3要件に基づく反駁に成功したが、CAFCはこれを認めず差し戻した。反駁第3要件における「合理的理由」とは何かを判示した重要な判決である。

5) Insituform(Insituform Technologies, Inc. v. CAT Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004) 詳細は、下記を参照されたい。 http://www.knpt.com/contents/cafc/2004.12/2004.12.htm

6) Primos, Inc., v. Hunter’s Specialties, Inc., 451 F.3d 841 (Fed. Cir. 2006)

7) Primos, Inc. v. Hunter’s Specialties, Inc., No. C01-004 (N.D. Iowa Sept. 9, 2004)

8)大阪高判平成13年4月19日最高裁ホームページ(平成11(ネ)2198)

9)均等の第5要件が争われた他の判例として、徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件・東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁(平8(ワ)14828)がある。また知的財産高等裁判所設立後の判例として、平成18年(ネ)第10063号 特許権侵害差止請求権不存在確認請求訴訟事件(最高裁判所ホームページ)がある。いずれも、第5要件を充足せず均等論の主張は認められなかった。

10) 『裁判的方法』第65頁、梁慧星、法律出版社、2003年4月

11) このような司法解釈については、実質的に第一審の判断を最高裁判所が行うことになり、審級の利益を損なうものであり、憲法違反になるとの指摘もある(上掲『裁判的方法』第72頁)。

12) 『中国特許侵害訴訟の実務』第10頁(経済産業調査会、平成16年7月1日、徐申民)も「最高裁判所は立法機関ではなく、立法権を有しないので、司法解釈は中国では法律ではないが、事実上最高裁判所の司法解釈は裁判官の個別事件に対する審理を直接指導する意義があることから事実上法律の役割を果たしている。」と説明している。筆者は、法律と司法解釈との関係は、ちょうど特許法と特許審査基準の関係に似ていると考えている。即ち、審査基準は法律ではなく、法的な処分を下す直接の根拠とはならないが、審査官は法律で明確でない事柄については審査基準に従って具体的な判断をすることになる。一方、司法解釈も判決の結論の根拠とはならないが、結論を導く過程において裁判官が遵守しなければならない規定である。

13) 「必須技術特徴」という用語は、中国特許法実施細則第22条第2項に「独立請求項は全体として発明又は実用新案の技術案を反映したものでなければならず、技術課題を解決する必須技術特徴を記載しなければならない。」として登場する。「特許紛争審理規定」第17条が、請求項には必須の技術特徴と必須でない技術特徴があることを前提として、そのうちの必須の技術特徴をいうものであるのか、それとも「技術特徴」と同義であるのかは明らかではない。なお、特許の請求項に記載された技術特徴はすべて必須技術特徴であるという考え方もある。

14) 『新专利法司法解释精解』第92頁、編集主幹:曹建明、編集:最高裁判所民事審判第三庭、裁判所出版社、2002年1月

15) 「北京市意見」では、均等論について次のように規定している。

(三)均等論の適用

31. 特許権侵害の判定において、オールエレメントルールを適用して被疑侵害物(製品又は方法)が特許権の侵害を構成しないときは、均等論を適用して権利侵害の判定を行わなければならない。

32. 均等論とは、被疑侵害物(製品又は方法)に、特許の独立請求項が保護を求めている技術特徴と比較して文言上は同一ではないが分析によって両者が均等の技術特徴であると認定できる一又は一以上の技術特徴があることをいう。この場合には、被疑侵害物(製品又は方法)は特許権の保護範囲に含まれることになる。

33. 特許権の保護範囲には、特許の独立請求項における必須技術特徴と均等な技術特徴によって確定される範囲も含まれる。

34. 均等な構成は、均等物とも呼ぶ。被疑侵害物(製品又は方法)において、以下の二つの条件を同時に満たす技術特徴は、特許の請求項における相応する技術特徴の均等物である。

(1)被疑侵害物中の技術特徴が、特許の請求項中の相応する技術特徴とを比較して、基本的に同一の手段で、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を生むこと。

(2)当該特許の属する分野の通常の技術者にとって、特許の請求項及び明細書を閲読すれば創造的な労働を経ることなく想到できる技術特徴。

35. 均等物は、具体的な技術特徴の間の相互置換でなければならず、完全な技術案の間での相互置換ではない。

36. 均等物の置換には、特許の請求項中の特徴部分の技術特徴の置換が含まれ、特許の請求項中の前提部分の技術特徴の置換も含まれる。

37. 被疑侵害物(製品又は方法)中の技術特徴と特許の独立請求項中の技術特徴とが均等であるか否かの判定は、侵害行為が発生した時間を基準としなければならない。

38. 均等論を適用して権利侵害を判定する際には、被疑侵害物(製品又は方法)中の具体的な技術特徴と特許の独立請求項中の相応する必須技術特徴とが均等であるか否かについてのみ適用し、被疑侵害物(製品又は方法)の全体の技術案と独立請求項によって限定される技術案とが均等であるか否かには適用しない。

39. 均等侵害の判断をする場合には、当該特許が属する分野の通常の技術者の専門知識のレベルを基準としなければならず、所属分野のハイレベルな技術専門家の専門知識のレベルを基準としてはならない。

40. 均等侵害の判断をする場合には、先駆的な重要発明の特許については、均等の保護範囲を適度に広げることができ、組合せ発明又は選択発明については、均等の保護範囲を適度に厳格にすることができる。

41. 特許の請求項中のいくつかの必須技術特徴を故意に省略し、その技術案を機能及び効果においていずれも特許の技術案より劣る改悪技術案とし、この改悪技術案が明らかに当該必須技術特徴を省略したことによってもたらされたものである場合は、均等論を適用して特許権侵害を構成すると認定しなければならない。

42. 特許権侵害の判定において、以下の場合には、均等論を適用して被疑侵害物(製品又は方法)が特許権の保護範囲に含まれると認定してはならない。

(1)被疑侵害の技術案が出願日前の公知技術に該当するとき。

(2)被疑侵害の技術案が抵触出願又は先願特許に該当するとき。

(3)被疑侵害物中の技術特徴が、特許権者が特許出願、権利付与審査及び特許権の効力の維持の手続において、明らかに特許保護から排除した技術内容に該当するとき。

「会議討論稿」は、均等論について次のように規定している。

第十一条 特許法第五十六条第一項にいう「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明記された必須技術特徴によって確定される範囲を基準とするが、当該必須技術特徴と均等の技術特徴によって確定される範囲も含まれることをいう。

均等の技術特徴とは、記載された技術特徴と、基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏し、かつ所属分野の技術者が侵害行為発生時において明細書、付属図面及び特許請求の範囲を閲読すれば創造的な労働を経ることなく想到できる特徴をいう。

請求項に記載された技術特徴の変換特徴が所属分野の技術者にとって特許出願日に自明であり、かつ、出願人が当該変換特徴を請求項に記載しておらず、権利者が侵害訴訟において当該変換特徴に均等論を適用して均等特徴であると認定することを主張したときは、人民法院はこれを支持しない。

人民法院が均等論を適用する際には、被疑侵害物の技術特徴と請求項に記載された相応する技術特徴が均等であるかについてのみ判定しなければならず、被疑侵害物と特許の技術案の全体とが均等であるか否かについて判定してはならない。

第十二条 請求項に記載されている数値範囲の限定を含んでいる技術特徴については、人民法院は一般的には当該数値範囲内にない被疑侵害物の相応する技術特徴を均等の特徴と認定してはならない。

成分及び含有量によって限定する化合物の発明特許については、人民法院は、まず、被疑侵害物の成分と請求項に記載された成分とが同一又は均等であるか否かを判定しなければならない。成分のうち、一つ又は複数が同一でも均等でもないときは、被疑侵害物は特許の保護範囲に含まれないと判断しなければならず、成分が同一又は均等であるときは、前項の規定に従って引き続き含有量の対比を行う。

16) 『专利权的保护』(第2版)第450頁、尹新天、知識産権出版社、2005年4月

17) 「北京市意見」では、禁反言について次のように規定している。

(四)禁反言の原則の適用

43. 禁反言の原則とは、特許の審査、取消又は無効の手続において、特許権者がその特許が新規性及び進歩性を具備していることを確定するために、書面の声明又は特許書類の補正の方式によって、特許権が要求している保護範囲に対して制限的な承諾をし、又は部分的に保護を放棄し、かつそれによって特許権を得たときは、特許権侵害訴訟において裁判所が均等論を適用して特許権の保護範囲を決定する際に、既に制限し、排除し、又は既に放棄した内容を特許権者が再び特許権の保護範囲に含めることを禁止しなければならないことをいう。

44. 均等論と禁反言の原則とが適用の際に衝突した場合、即ち原告が均等論を適用して被告がその特許権を侵害することを判定するよう主張し、被告のほうは禁反言を適用して自らが特許権を侵害しないと判定することを主張した場合は、禁反言の原則を優先して適用しなければならない。

45. 禁反言の原則を適用するには、以下の条件を満たさなければならない。

(一)特許権者が関連する技術特徴についてした制限的承諾又は放棄は、明確に示されたものでなければならず、既に特許の包袋中に記録されたものでなければならない。

(二)制限的承諾をし、又は保護を放棄した技術内容は、特許権の付与又は特許権の有効性を維持するのに、実質的な作用をもたらさなければならない。

46. 禁反言の原則の適用は、被告が請求を提出することを前提としなければならず、被告は原告が翻意したことについての証拠を提出しなければならない。

また、「会議討論稿」は次のように規定している。

第十三条 特許出願人又は特許権者が特許の付与又は維持の手続において、特許法及びその実施細則の特許権付与の実質的条件の要求を満たすために、特許書類中又は書面の声明若しくは案件に記録された陳述等により、特許権の保護範囲についてした制限的作用のあるいかなる補正又は意見陳述も、特許権者を拘束する作用を有し、特許権侵害訴訟において翻意することを禁止する。

裁判所は、禁反言の技術内容を請求項に記載された技術特徴の均等物と認定してはならない。但し、特許の付与及び/又は維持の手続において補正された技術特徴については、禁反言の原則を適用した後にも、権利者は依然として、保留した当該技術特徴に均等論を適用することを主張する権利を有する。

18) この問題については、『中国知的財産制度の発展と実務』第381~396頁、劉新宇監修、黒瀬雅志、経済産業調査会、2005年11月20日で詳しく論じられている。

19) 「意見徴収稿」第25条第4項は、次のように規定しており、特許権者が主張しない場合にも均等論が適用される可能性があることを示している。

特許の必須技術特徴が被疑侵害物の技術特徴と一対一に対応しておらず、又は一対一に対応しているものの同一ではないときに、人民法院が均等の技術特徴の判定を行うか否かは、特許権者が[第一審の挙証期限が満了する前に]明確な請求を提出することを前提とする[他の案:特許権者が均等判定を請求することを前提とせず、人民法院は、技術特徴が異なっていれば、均等判定を行わなければならない]。対比によって被疑侵害物の一又は複数の技術特徴が特許の対応する必須技術特徴の均等特徴となるときは、人民法院は、均等論によって、被疑侵害物が特許の保護範囲に含まれ、特許権侵害となると認定しなければならない。

20) 南京江標集団有限責任公司vs.程在中の特許権侵害控訴事件(江蘇省高級人民法院、(2004)蘇民三終字第104号)では、第一審で均等侵害であるとの判決を受けた被告が高級人民法院に控訴し、控訴理由を次のように述べている。「第一審の手続は違法である。第一に、第一審の裁判所は控訴人が均等問題について公言をする権利及び機会を奪った。被控訴人は終始控訴人の製品がその特許と同一であると主張し、控訴人も終始異なると答弁してきた。更に、第一審裁判所は開廷審理において被控訴人に同一と均等の区別を明確に説明し、被控訴人に何度も選択を要求したが、被控訴人は依然として控訴人の製品は自らの特許と同一であると主張した。従って、控訴人は、第一審の手続において均等の角度から答弁を行ったことは一度もない。しかし、第一審裁判所は、判決の際に、突然、自発的に均等論を適用して権利侵害の判定をし、控訴人が均等問題について抗弁する権利と機会を奪った。」なお、この事件について第二審は、結局は禁反言の原則を適用して均等侵害は成立しないとの結論を出し、上記の原審が「突然、自発的に均等論を適用」した問題については判決では触れていない。

21) 上掲「北京市意見」第46条では、禁反言の原則は被告がその主張をすることを前提として適用し、その立証責任は被告にあることを明確に規定している。また、この点について、(2002)浙行終字第22号の判決は、被疑侵害者が請求をしないときは裁判所が自発的に禁反言の原則をその判定に適用すべきでないと判示している。

22) 朱玉振vs.方太公司等の特許権侵害紛争事件(江蘇省高級人民法院、(2004)蘇民三終字第017号)

23) 換気扇は、中国語では「抽油煙機」といい、油と煙を吸う機械という意味で表現される。中国の家庭料理には油を大量に使うものが多く、気体化した油を吸うことも換気扇の重要な機能である。

24) 王煥然が瀋陽隆源信達電力有限公司を訴えた特許権侵害紛争事件(遼寧省瀋陽市中級人民法院、(2004)瀋民四知初字第50号)

25) 現在、中国では特許法の第三次改正の作業が進められており、2006年8月には改正案の意見徴収稿が公表されて意見徴収が行われた。そして、2006年12月末には「送審稿」が国務院に提出されている。2006年8月に公表された意見徴収稿では、均等論及び禁反言について規定が設けられている。2006年12月末に国務院に提出された「送審稿」の内容は公表されておらず、この「送審稿」において均等論や禁反言の規定が維持されているのか、変更されているのか、または削除されているのか、現時点で知ることはできない。

執筆者の所属機関

河野英仁 弁理士 河野特許事務所

加藤真司 弁理士 大野総合法律事務所 現在、金杜律師事務所に駐在

1.はじめに

2.米国における均等論及び禁反言

2.1 Festo最高裁判決

2.2 禁反言の推定反駁3要件

2.3 反駁事例

2.4 Primos事件

3.日本における均等論及び禁反言

3.1 ボールスプライン最高裁判決における均等5要件

3.2 ペン型注射器事件

4.日米における禁反言の比較

5.中国における均等論及び禁反言

5.1 均等論及び禁反言の根拠

5.2 換気扇事件

5.3 ポール上電流計電気量直視器事件

5.4 実務上の注意点

6.まとめ

1.はじめに

権利範囲の解釈にあたってはクレームを文言どおりに解釈する文言解釈が原則である。しかしながら、文言解釈を厳格に適用した場合、文言に合致しない迂回技術を採用することで第3者が容易に特許の網をすり抜けることができてしまう。

このような不合理を回避するために、クレームの文言に加え、これと均等な範囲にまで権利範囲を拡張する均等論が存在する。

均等論は権利範囲を拡張するものであるが、いきおい権利範囲が無制限に拡張する虞もある。均等論における権利範囲の拡張を制限する法理として禁反言の法理(意識的除外論)が存在する。

均等論と禁反言とは相対立する概念であり、特許権者は均等論を主張し、被告は禁反言を抗弁として主張する。

均等論及び禁反言に関しては、米国においてFesto最高裁判決により、フレキシブルバーの原則が確立し、日本においてはボールスプライン最高裁判決2)により、所謂均等5要件が判示された。また、中国においては、均等侵害の要件が司法解釈の中で定められており、実際の裁判では禁反言の法理も認められている。

特許実務においては審査過程において高い確率でクレームの補正を行うことから、禁反言の問題は避けることができない。また訴訟及びライセンシングのステージにおいても審査過程で発生した禁反言及び均等論の問題に必ず直面する。

筆者らはFesto最高裁判決及びボールスプライン最高裁判決以降の均等論及び禁反言に関する日米における主要判決を分析するとともに、中国の均等論及び禁反言に関する紹介を加え、本稿に共著という形でまとめたものである。特許実務に携わる諸兄に一読頂ければ幸いである。

なお、日米に関する部分は河野英仁が、中国に関する部分は加藤真司が担当した。

2.米国における均等論及び禁反言

2.1 Festo最高裁判決

2002年になされたFesto最高裁判決以前においては、均等論とこれに相対立する概念である禁反言との関係が明確ではなかった。ところが、遡ること2年前、下級審である連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)大法廷がなした判決3)により一気に議論が白熱した。CAFCは、審査過程において特許性に関する補正を行った場合、禁反言により均等論の主張は一切認められないと判示した。これはコンプリートバー(complete bar)と呼ばれ、補正を行った場合は、均等論の主張が一切認められなくなるものである。

審査過程において補正を行うことは特許実務においてごく当たり前のことであり、この補正をもって均等論の主張を一切排除するのは妥当ではない。このようなことから、議論は最高裁に持ち込まれ、最高裁は、特許性に関する補正があった場合でも、一定条件下で、均等論の主張を認めるフレキシブルバー(flexible bar)を判示したのである。

2.2 禁反言の推定反駁3要件

審査過程において特許性に関する補正を行った場合、禁反言が推定され原則として、均等論は主張できない。しかし、以下の3要件のいずれかを特許権者が立証した場合、禁反言の推定を反駁でき、均等論を主張することができる。

●反駁第1要件

均等物が補正時に予測不可能であること

●反駁第2要件

減縮補正の根本的理由が、均等物に対してほとんど関係がないこと

●反駁第3要件

均等物を記載できなかった合理的理由があること

2.3 反駁事例

最高裁ではこれら3要件が明示されたが、具体的にどのような場合に、要件を満たし反駁が成功するのかまでは判示されていない。

筆者はFesto最高裁判決以降、反駁第1要件乃至反駁第3要件が争われたCAFC判決を収集し、その内容を分析した。その結果、反駁第1要件及び反駁第3要件に関しては、ことごとく特許権者の反駁が失敗している4)。

ところが、2004年及び2006年にそれぞれ反駁第2要件に基づく反駁が成功し、均等論の主張が認められた。Insituform事件5)及びPrimos事件6)である。

本稿では新しく判示されたPrimos事件を解説する。

2.4 Primos事件

(1)背景

原告(Primos)は猟笛に関するU.S. Patent No. 5,415,578(以下、578特許)を所有しており、特許権侵害として被告 (Hunter's)を訴えた。

(2)578特許の内容

578特許は猟笛の構造に関する技術である。これは猟師が動物の鳴き声をまねるために、口の中に入れて利用するものである。

図1 578特許のFig.1

図1に示すように、猟笛10は、フレーム18、音を発するために振動する薄膜22、可撓性の周辺端部12、及び、薄膜22上に広がる平板(棚)15を含んで構成される。ユーザは猟笛10を舌の上に置き、舌と薄膜22との間のギャップを通じて空気を送り込む。空気は、薄膜22をふるわせ、特定の動物の鳴き声をまねる音を発する。

(3)イ号製品及び地裁の判断

2001年原告は、被告をアイオワ州連邦地裁に特許権侵害で訴えた。被告製品 「 Tone trough 」も猟笛であり、 原告特許の平板の代わりに、薄膜上に広がるドームをもつ。地裁は、補正の理由が均等物と関係がなく禁反言が推定されないとした上で、平板とドームとは均等と判断し特許権侵害の判決をなした7)。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。

(4)争点

争点となったのは、578特許クレーム2 の「平板plate」の文言である。原告は、審査過程において、先行技術を回避すべく補正を行った。先行技術は、間隔を全く有さずに、薄膜上に載置される棚形状(shelf-like)を開示していた。

そこで原告は、「平板plate」の文言を下記の如く補正した。

「長さをもつ平板(plate having a length)、該平板は、・・・様々な位置にて前記薄膜部分の上で 異なる間隔をあけておかれている(plate being differentially spaced)。」

すなわち、先行技術が薄膜上に直接載置される平板であることから、間隔をあけておかれる平板と補正したのである。

当該補正が、特許性に関する減縮補正であることに争いはない。被告は、当該補正により、禁反言が推定され、「平板」と「ドーム」とを均等とする主張は認められないと述べた。これに対し、被告は、当該補正の理由は均等物とはほとんど関係がないと主張した。

(5)CAFCの判断

1)「長さをもつ平板(plate having a length)」について

原告は審査過程において、平板が「長さlength」をもつと補正した。しかしCAFCは、全ての物理的な物は長さをもつので、文言「長さlength」を追加することは、そもそもクレームの範囲を限定するものではないと判断した。

2)「異なる間隔をあけておかれている(plate being differentially spaced)」について

原告は、間隔を全く有さずに、薄膜上に載置される棚形状(shelf-like)を開示する先行技術を回避するために「異なる間隔をあけておかれている」と限定した。一方、被告製品は、薄膜上で間隔をあけておかれているドームを備えている。

被告製品のドームも薄膜上で間隔を有していることから、全く間隔を有さない先行技術との差異を出すという補正の根本的理由と、被告製品の均等物とはほとんど関係がないといえる。すなわち、薄膜との間隔に関しては均等論を主張し得ないが、依然平板とドームとの均等は主張し得ることになる。

従って、CAFCは原告が禁反言の推定を反駁し、均等論を主張(平板とドームとが均等であると主張)し得ると判示した。

(6)考察

Primos事件においては、クレームの「平板」と「ドーム」とが均等か否かが争点であるところ、「平板」について先行技術を回避するための補正がなされている。一見すると、平板について限定を行った補正の理由と均等物とが直接的な関係を有するように考えられる。

また、紙面の都合上詳細は割愛するが、Insituform事件においては、クレームが「a cup(単数)」、イ号が「cups(複数)」であるところ、これらが均等か否かについて争われた。出願時においては、「cup」に関する限定は存在しなかったが、先行技術の存在により、特許権者は審査過程において「a cup」と減縮する補正を行った。しかしながら、CAFCは先行技術を回避するための補正の根本的理由が、均等物とはほとんど関係がないことから、禁反言の推定は認めず、「a cup」と「cups」とは均等であり特許権侵害が成立すると判示した。

このように、単に争点となっている文言が補正されたからといって、禁反言が推定され、当該文言に対する均等物には特許権の効力が及ばないと判断するのは早計である。

均等論に基づく権利範囲を解釈する場合、審査経過を取り寄せて先行技術を十分検討すると共に、先行技術に対し出願人が審査過程においてどのような主張をなしたか、またどのような補正を行ったか十分に検討する必要がある。そして先行技術に対して補正を行った根本的理由と均等物との関係とを十分に分析する必要があるといえる。

特に、審査経過において権利者は多くの場合補正を行っている事実及び反駁第2要件により均等論の主張が認められている事実を考慮すれば、上述したアプローチに基づく権利範囲解釈が重要になってくるといえる。

3.日本における均等論及び禁反言

3.1 ボールスプライン最高裁判決における均等5要件

ボールスプライン最高裁判決においては、均等を満たすための要件として以下の5要件が判示された。

①本質的部分でないこと

②置換可能であること

③侵害時に置換容易であること

④出願時に公知技術でないこと

⑤特許出願手続において意識的に除外したものでないこと

以上の5要件を全て満たした場合、均等が成立するが、第5番目の要件は禁反言の法理(意識的除外論)と呼ばれるものであり、この第5要件が米国における禁反言の法理と同等のものであると理解して良い。

本稿では、この均等の第5要件(禁反言)の充足を肯定し、均等論の成立を認めたペン型注射器事件8)を説明する。

3.2 ペン型注射器事件

(1)特許の内容

特許権者は特許第2108611号(以下611特許)を所有している。611特許の請求項1は多室シリンダアンプルを用いて薬剤水溶液等を調製する方法に関する。

図2 注射装置の分解図

本発明に係るアンプルは前側可動仕切部材8により前側スペース6および後側スペース7に区分されている。アンプルの後端部は後側可動壁部材9によりシールされている。前側可動壁部8及び後側可動壁部9はアンプルの壁部をシールしながらアンプル内で前方に移動することができる。前側スペース6は乾燥状態の薬剤10を収納し、後側スペース7は液相11を収納している。

また、アンプルの壁部には、凹形状の連絡通路12が構成されている。

後側ケーシング部14は、内側ねじ24と外側ねじ20とを係合させることにより、前側ケーシング部13中にねじ込まれる。後側ケーシング部14をさらにねじ込むことにより、作動桿23が後側可動部壁9を押すことになる。これにより後側スペース7内の液相11が前側可動部壁8を押し、前側可動部壁8が連絡通路12の位置にまで移動した場合、液相11が連絡通路12を介して前側スペース6に流れ込み、薬剤10を溶解することになる。

ここで争点となった請求項1の文言は

「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して…」である。

(2)イ号方法

このように請求項1ではアンプル前端部をほぼ垂直に保持した状態で後側可動壁部材を前進させるのに対し、被告のイ号方法は、「水平に近い斜めに」して注射液を調製する点で相違する。被告のマニュアルには、針先を水平から概ね30度程度の角度となるようイ号装置を保持して薬剤の調製を行う図が記載されている。

水平に近い斜めは、ほぼ垂直といえないことから、文言上の侵害に該当しないことについて両者に争いはなく、均等論上侵害に該当するか否かが問題となった。

(3)審査経過

出願人は審査の過程において進歩性に係る拒絶理由を回避する際に、「‥‥の方法において、アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、…」と補正した。

そして、意見書においては次の主張をした。「本発明は…後側可動壁部材が、ねじ機構またはホルダ手段の相互に螺合する管状部材のねじ操作により前進させて、連絡通路を解放することを特徴とするものです。…本引用例の構成は、本願特許請求の範囲に記載されたバイパス通路及びねじ機構による流量調整機能の記載を欠くものです。」

(4)裁判所の判断

このように意見書及び補正書にて出願人が先行技術を回避するために主張した重要な点は、「ほぼ垂直に保持された状態で」ではなく、ネジ機構により、アンプル内において後側可動壁部材を前進させる点である。このことから、裁判所は、補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、拒絶理由を回避するために付加された要件ではないと判示したのである。そして第5要件の充足を肯定し均等論の主張を認めた。

4.日米における禁反言の比較

日米において、均等論及び禁反言の双方が議論された判例を分析すると、一致点及び相違点が明らかになった。米国における禁反言においては、これを反駁するための要件が明示されている点で、そのような要件が明示されていない日本における禁反言と相違する。すなわち、米国においてはFesto最高裁判決において、反駁3要件が明示され、そのうちいずれか一つを特許権者が立証した場合、均等論の主張が柔軟に認められる。これに対し、日本においては、特に米国の如く要件が明示されていない。日本においては、禁反言の推定を反駁できる具体的な要件が明確にされておらず、今後の判例の確立を待つ必要があるといえる9)。

その一方で、米国におけるInsituform事件及びPrimos事件、並びに、日本におけるペン型注射器事件の詳細を分析すると、共通点が存在する。すなわち、これらの事件においては、「特許性に関する補正の根本的理由が均等物とほとんど関係がない」とする反駁第2要件の成立の是非が争われているのである。そしてこの反駁が認められ均等論の主張が可能となったのである。

Insituform事件、Primos事件、及び、ペン型注射器事件のいずれにおいても、特許性を理由として均等論上の争点となる文言に関し補正が行われている。米国の2つの事件においては、明確にFesto最高裁判決において判示された反駁第2要件に焦点が当てられ、これについて議論された。同様に、日本におけるペン型注射器事件においても、補正により追加された「ほぼ垂直に保持された状態で」の補正の理由が、均等物である「水平に近い斜めに」とほとんど関係がないことから、禁反言が推定されず、均等論の主張が認められた。

従って日本においても、米国と同じく、上述した反駁の第2要件が確立しているといえ、この点に関していえば米国と実質的に同様の主張が認められるといえよう。

今後米国において、反駁第1要件及び反駁第3要件についても議論が重ねられるであろうから、日本における判例との対比において十分な分析が必要になってくると考えられる。

5.中国における均等論及び禁反言

5.1 均等論及び禁反言の根拠

(1)裁判例及び司法解釈

中国では、裁判所の判決は当該事件に対してのみ有効であり、最高裁判所の判決であっても普遍的な効力を有さない。日本の最高裁判例のように規範的な効力を有するものとして、最高裁判所が出す司法解釈がある。

司法解釈とは、各級の裁判所が法律を執行する際に生じた問題、若しくは生じるおそれのある問題に対して、法律を正確に執行し、かつ法律の統一性を保つために最高裁判所がその裁判権を行使して、法律中の解釈が必要な部分について行う解釈をいう10)。司法解釈には、下級の裁判所が具体的な事件を審理する過程において、法律の解釈に窮した際に、最高裁判所に判断を請い、最高裁判所がこれに答える形で出すもの11)と、最高裁判所が自ら一般的な関係に対して出すものとがある。後者の司法解釈は、普遍的な効力を有しており、法律ではないが法律と同様の効力を有している12)。

(2)均等論の規定

中国特許法は、特許権の保護範囲について次のように規定している。

第56条第1項 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる。

2001年6月19日に最高裁判所が公布した司法解釈である「特許紛争事件の審理に適用する法律問題に関する若干の規定」(以下、「特許紛争審理規定」)では均等論について次の通り規定している。

第17条 特許法第56条第1項にいう「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明記された必須技術特徴13)によって確定される範囲を基準とするが、当該必須技術特徴と均等の技術特徴によって確定される範囲も含まれることをいう。

均等の技術特徴とは、記載された技術特徴と、基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏し、かつ当該分野の通常の技術者が創造的な労働を経ることなく想到できる技術特徴をいう。

この第2項の規定から、中国における均等要件は、「三つの基本、一つの通常」といわれることがある。即ち、手段、機能及び効果が基本的に同一であり、通常の技術者が容易に想到できることが均等の要件となる。

上記の司法解釈の公表に伴って出版された解説書14)では、均等論の適用に際して注意すべき四点が挙げられている。

(一)均等論によって拡大されるのは請求項の範囲ではなく、特許権の保護範囲である。即ち、特許の請求項は、裁判所が均等論を適用したことによって変わるものではない。

(二)特許権の保護範囲の拡大は、漠然と請求項の均等物をもって決定してはならず、特許請求の範囲に明確に記載された必須技術特徴の均等な構成に基づいて決定しなければならない。即ち、均等論は、請求項の各具体的技術特徴に対応しなければならず、発明創造全体に適用してはならない。

(三)裁判所は、禁反言の原則を正確に適用することにより均等論の適用を合理的な範囲内に制限しなければならない。

(四)裁判所は、発明又は実用新案の保護範囲を決定する際に、均等論を運用することによって従来技術を原告の特許技術と解釈してはならない。

なお、均等論について規定したその他の文書として、「北京市高級裁判所の特許権侵害判定の若干の問題に対する意見(試行)」(以下、「北京市意見」)及び「特許権侵害紛争事件の審理の関連問題の解決案に対する草案(意見徴収稿2003.7.9)」(以下、「意見徴収稿」)と「特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に対する規定(会議討論稿 2003.10.27-29)」(以下、「会議討論稿」)がある15)。但し、「北京市意見」は北京市の裁判所でしか有効でなく、「意見徴収稿」には複数の案が併記されており、「会議討論稿」はこの「意見徴収稿」を基礎にして、集められた意見を基に確定された案であるが、未だに発効していない。

(3)禁反言

特許法にも「特許紛争審理規定」にも禁反言についての明文の規定はないが、裁判所における特許権侵害紛争事件の裁判では禁反言の法理を適用しており、実際上は中国でも禁反言の法理が認められているといえる16)。なお、「北京市意見」及び「会議討論稿」では禁反言についても規定されている17)。

一般的には、禁反言とは、特許権者がその特許審査や無効手続において、請求項に対して承諾、同意、補正、放棄等をしたことに対して、特許権侵害訴訟においてこれと反する主張をしてはならないことをいう。ここで、補正という行為が禁反言にどのような影響を与えるかについては、定まった見解はなく、実際にはそこまで議論が及んでいない。

(4)均等論及び禁反言の適用18)

中国においても、当事者が主張した事実についてのみ裁判所が認定をするというのが原則である。

しかしながら、上述のように、「特許紛争審理規定」では、均等の技術特徴によって確定される技術的範囲も特許権の保護範囲に含まれるという考えを特許法第56条第1項の特許の保護範囲についての規定に帰納させている。すなわち、中国では、法定の文言侵害に対して、さらに上位の法律的な根拠若しくは法理を持ち出して均等侵害をも特許権侵害と認めるという構成をとるのではなく、特許法における特許の保護範囲についての規定に対する解釈として、均等の範囲も特許権の保護範囲に含まれるとしている。このことから、中国では原告が均等論適用を主張しなくても、裁判所は原則として均等論を適用できるという考えが生じてくる18)、19)。判例を研究していくうちに、原告が均等の適用を主張していないにもかかわらず裁判所がこれらの理論を持ち出して判決をしていると見受けられるものも見つかった20)。

一方、禁反言の原則については、一般的には、原則どおり、当事者が主張しなければ裁判所は禁反言を適用することはない21)。

5.2 換気扇事件22)

本件は、禁反言を適用して均等侵害を認めなかった事件である。

(1)特許及び被疑侵害製品の内容

本件特許は換気扇23)に関する。明細書には従来技術の欠点として、「油や煙が長い導管を介して室外に通じており、気体の油及び煙が導管内で冷却されて液体になり、導管内壁に凝結し、洗浄することが困難である」という点が挙げられている。問題となっている請求項6には、「排気口は室外に開口しており」という技術特徴が含まれている。明細書では「排気口は室外に開口しており」という点について、「(一般的には窓を通して、または、導管をつないでもよい)」と説明されている。一方、被疑侵害製品では、排気口は天板に開口しており、取り付けられた後には、排気口は排気管に接続されて室外又は排煙導管に通じることになる。

図3 換気扇の図

(2)審査経過

無効審判の手続において、「排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する」という内容を開示した先願特許が引用された。特許権者は、意見陳述書を提出し、当該引用例と請求項6とは「まったく異なるものである」と主張した。審決では、「『主ファン機室の排気口は室外に開口しており、』という構成は開示されていない」として、「排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する」という引用例と本発明との間に相違があることが認められている。

(3)原告及び被告の主張

原告は、「排気口は室外に開口しており、」という表現には、直接窓の外に開口している形態のほか、排気管を通じて窓の外に排気する形態も含まれると主張した。これに対して、被告は、次の三点を主張した。

1)権利者は発明の要約において「主ファン機室は直接窓の外に開口し」と明確に記載している。

2)明細書の「発明の目的」に関する表現の中でも、本発明は、従来技術の製品に共通に存在する「油や煙が長い導管を介して室外に通じており、気体の油及び煙が導管内で冷却されて液体になり、導管内壁に凝結し、洗浄することが困難である」という欠点を克服し、「油及び煙を迅速に短距離で室外に排出できる換気扇」を提供すると記載されている。

3)明細書では更に「排気口は室外に開口しており(一般的には窓を通して、または、導管をつないでもよい)」と説明されている。従って、「排気口が窓の外に開口している」とは、直接窓の外に開いており、又は壁が厚すぎる場合には直接壁内に差し込んで導管によって壁外に導出するものであってもよいという意味であると認定すべきである。

(4)裁判所の判断

裁判所は、無効審判手続における特許権者の上記主張を取り上げ、「実質上は、従来技術によって開示された『排気口がハウジングの天板に設けられており、排気管を通じて油及び煙を排出する』という内容を含む部分の保護を排除しており、かつ無効審判においてもこの釈明が採用されているため、侵害訴訟において再度この内容を保護範囲内に戻すことはできず、これを許すならば禁反言の原則に反することになる。従って、本裁判所は均等論の適用を考慮する必要はない。」として、均等侵害を認めなかった。

5.3 ポール上電流計電気量直視器事件24)

この事件では、特許権者が無効審判手続においてした主張が特許の有効性を維持するのに実質的に作用した唯一の理由ではないとして禁反言が適用されず、均等侵害が認められた。

(1)事件の概要

本件特許の請求項1は、「メータボックス(5)の正面に観察筒(3)が接続しており、観察筒内に単凸レンズ(1)が取り付けられており、観察筒の下向き傾斜角度は22度~25度であり、単凸レンズとメータボックスの間の観察筒の上面に光入射口(4)が開口しており、観察筒の正面は斜面観察口(2)であることを特徴とするポール上電流計電気量直視器。」である。

図4 ポール上電流計電気量直視装置の図

この構成によって、ポールに上らなくても地面から単凸レンズ(1)によって拡大されたメータを観察口(2)を通して観察することができるというものである。

原告が被告を特許権侵害として訴えた後、被告は、専利局復審委員会に対して原告特許に対する無効審判を請求した。無効審判の手続において、原告は「観察筒の下向き傾斜角度(22度~25度)は、繰り返しの試験を経て得られたものであり、特許発明の目的を実現するために必要不可欠な技術特徴である」と陳述した。審決は本件特許を維持した。

これに対して、被告製品の観察筒の下向き傾斜角度は30度であった。被告は、上記原告の無効審判手続における主張を指摘して、禁反言の法理により被告製品は原告特許の保護範囲には含まれないと主張した。

(2)裁判所の判断

裁判所は、次のように判断した。「禁反言とは、特許権者がその特許審査、無効手続において、請求項に対してした承諾、補正、放棄等をしたことに対して、特許権侵害訴訟においてこれに反する主張をしてはならないことをいう。それは、保護を承諾し、又は放棄した技術内容を制限することになるが、あくまでも特許権の付与又は特許権を維持するのに実質的な作用を有効に生じたものでなければならない。一方、本件の係争特許の無効手続では、原告は、確かに観察筒の下向き傾斜角度が繰り返しの試験によって得られたものであり、特許の必須の技術特徴であると主張したが、該特許の観察筒、単凸レンズの取り付け位置、光入射口等の構成は、従来技術と比較して実質的な特長と進歩を有しており、観察筒の下向き傾斜角度は必ずしも当該特許の有効性が維持されるための実質的な作用をもたらす唯一の構成ではない。よって、禁反言を優先的に適用すべきとの被告の主張については、本院はこれを支持しない。」

(3)考察

裁判所は、無効審判手続において特許権者が重要であると主張した構成が特許の有効性の維持に対して実質的な作用をもたらす唯一の構成でないことを理由に、禁反言の原則は適用されないと判断した。

実際には、特許権者の主張が有効に作用して特許の有効性が維持されたのか、特許権者の主張の如何に関わらず、他に特許の有効性を維持するのに充分な理由があったのかは審判手続の記録を見るだけでは不明瞭な場合も多くある。また、審判手続の記録から明らかに特許権者の主張が認められた上で審決がされていると理解できる場合であっても裁判所が更に当該主張の特許有効性維持に対する作用を検討するのか否かは、この判決からははっきりしない。

原告の立場からは、審査手続や無効手続で主張した内容が特許の有効性に実質的な作用を及ぼす唯一の理由ではないとの主張が可能であるかを検討することが重要である。一方、被告の立場からすると、禁反言の適用を主張する際には特許権者が審査手続や無効手続である主張をしたということのみではなく、その主張が特許の取得又は有効性の維持に実質的に作用を及ぼす唯一の理由となったことまで主張することが重要である。

5.4 実務上の注意点

(1)提訴裁判所の選定

中国では、「上海で優秀な弁護士も北京に行けばただの弁護士」と言われるように、各地方によって裁判所間の判断基準のばらつきがある。このことは中国国内でも問題視されており、判断基準の統一化を図ろうと努力が重ねられている。最高人民法院が発行する司法解釈もその一つである。しかしながら、上記の通り、北京市には「北京市意見」なる審理ガイドがあり、他の地方にはこのような明確な審理ガイドがないなど、やはり地方間の差は存在する。従って、特許権侵害訴訟を提起する場合、特に均等論に頼らざるを得ない場合には、当該地方にどのような判断基準があるのかを調べた上で、管轄裁判所を選定することが重要である。また、逆に均等侵害であるとして訴えられた場合にも、当該地方に均等論や禁反言についてどのようなルールがあるのかを調べることが重要である。

(2)新たな理論の主張

「特許紛争審理規定」第17条及び第三次特許法改正案25)を見ても分かるとおり、中国では均等論及び禁反言についてはまだまだ不明確な点が多く残っている。一方で、中国の裁判官や学者の多くは米国の均等論や禁反言を研究し、これを基礎として自国の国情にあったルール作りを模索している。したがって、法律や司法解釈等に明記されたルールについてこれを適用して主張立証を行うことは当然であるが、法律や司法解釈に規定されていない部分については、米国の判例によって確立された理論を持ち出すことが有効であると筆者は考えている。なお、日本の判例は研究対象としては米国の判例ほど重視されていないようである。

(3)均等論の原則的適用

上記の通り、中国には原告である特許権者が主張しない場合にも裁判所が自ら均等論を適用して侵害を認定するという考え方が存在する。従って、特許権侵害訴訟の被告となった場合には、原告が均等論を主張しない場合にも、被告は「均等論によっても侵害にはならない」旨の主張をすることが有効である。

6. まとめ

特許権侵害を如何に判断するかは、往々にしてその時々、その国々の特許に対する政策的な考慮等の社会的要素の影響を受けるものである。米国では、均等論による特許権者の保護強化と禁反言による制限とをバランスさせながら判例を積み重ねてきた結果、均等論と禁反言の関係は複雑なものとなっている。均等論と禁反言の理論については、やはり米国の実務が他国をリードしているといえる。その一方で、均等論や禁反言についての各国の基本的な考え方や国情はそれぞれの国で異なっており、他国の理論をそのまま導入できない場合もある。従って、各国の判例や立法の動向に絶えず注目していくことが重要である。本稿がそのお役に立てれば幸いである。

以 上

注

1) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722(2002)

2) 無限摺動用ボールスプライン軸受事件(最判平成10年2月24日 最高裁判所民事判例集52巻1号113頁)

3) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc)

4) Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc., 356 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2004)、Biagro Western Sales, Inc v Grow More, Inc., 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005):これらは反駁第1要件乃至第3要件の全てについて、特許権者が反駁に失敗している。反駁第3要件については、Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc., Docket 05-1157 (Fed. Cir. 2006)が参考になる。地裁では反駁第3要件に基づく反駁に成功したが、CAFCはこれを認めず差し戻した。反駁第3要件における「合理的理由」とは何かを判示した重要な判決である。

5) Insituform(Insituform Technologies, Inc. v. CAT Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004) 詳細は、下記を参照されたい。 http://www.knpt.com/contents/cafc/2004.12/2004.12.htm

6) Primos, Inc., v. Hunter’s Specialties, Inc., 451 F.3d 841 (Fed. Cir. 2006)

7) Primos, Inc. v. Hunter’s Specialties, Inc., No. C01-004 (N.D. Iowa Sept. 9, 2004)

8)大阪高判平成13年4月19日最高裁ホームページ(平成11(ネ)2198)

9)均等の第5要件が争われた他の判例として、徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件・東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁(平8(ワ)14828)がある。また知的財産高等裁判所設立後の判例として、平成18年(ネ)第10063号 特許権侵害差止請求権不存在確認請求訴訟事件(最高裁判所ホームページ)がある。いずれも、第5要件を充足せず均等論の主張は認められなかった。

10) 『裁判的方法』第65頁、梁慧星、法律出版社、2003年4月

11) このような司法解釈については、実質的に第一審の判断を最高裁判所が行うことになり、審級の利益を損なうものであり、憲法違反になるとの指摘もある(上掲『裁判的方法』第72頁)。

12) 『中国特許侵害訴訟の実務』第10頁(経済産業調査会、平成16年7月1日、徐申民)も「最高裁判所は立法機関ではなく、立法権を有しないので、司法解釈は中国では法律ではないが、事実上最高裁判所の司法解釈は裁判官の個別事件に対する審理を直接指導する意義があることから事実上法律の役割を果たしている。」と説明している。筆者は、法律と司法解釈との関係は、ちょうど特許法と特許審査基準の関係に似ていると考えている。即ち、審査基準は法律ではなく、法的な処分を下す直接の根拠とはならないが、審査官は法律で明確でない事柄については審査基準に従って具体的な判断をすることになる。一方、司法解釈も判決の結論の根拠とはならないが、結論を導く過程において裁判官が遵守しなければならない規定である。

13) 「必須技術特徴」という用語は、中国特許法実施細則第22条第2項に「独立請求項は全体として発明又は実用新案の技術案を反映したものでなければならず、技術課題を解決する必須技術特徴を記載しなければならない。」として登場する。「特許紛争審理規定」第17条が、請求項には必須の技術特徴と必須でない技術特徴があることを前提として、そのうちの必須の技術特徴をいうものであるのか、それとも「技術特徴」と同義であるのかは明らかではない。なお、特許の請求項に記載された技術特徴はすべて必須技術特徴であるという考え方もある。

14) 『新专利法司法解释精解』第92頁、編集主幹:曹建明、編集:最高裁判所民事審判第三庭、裁判所出版社、2002年1月

15) 「北京市意見」では、均等論について次のように規定している。

(三)均等論の適用

31. 特許権侵害の判定において、オールエレメントルールを適用して被疑侵害物(製品又は方法)が特許権の侵害を構成しないときは、均等論を適用して権利侵害の判定を行わなければならない。

32. 均等論とは、被疑侵害物(製品又は方法)に、特許の独立請求項が保護を求めている技術特徴と比較して文言上は同一ではないが分析によって両者が均等の技術特徴であると認定できる一又は一以上の技術特徴があることをいう。この場合には、被疑侵害物(製品又は方法)は特許権の保護範囲に含まれることになる。

33. 特許権の保護範囲には、特許の独立請求項における必須技術特徴と均等な技術特徴によって確定される範囲も含まれる。

34. 均等な構成は、均等物とも呼ぶ。被疑侵害物(製品又は方法)において、以下の二つの条件を同時に満たす技術特徴は、特許の請求項における相応する技術特徴の均等物である。

(1)被疑侵害物中の技術特徴が、特許の請求項中の相応する技術特徴とを比較して、基本的に同一の手段で、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を生むこと。

(2)当該特許の属する分野の通常の技術者にとって、特許の請求項及び明細書を閲読すれば創造的な労働を経ることなく想到できる技術特徴。

35. 均等物は、具体的な技術特徴の間の相互置換でなければならず、完全な技術案の間での相互置換ではない。

36. 均等物の置換には、特許の請求項中の特徴部分の技術特徴の置換が含まれ、特許の請求項中の前提部分の技術特徴の置換も含まれる。

37. 被疑侵害物(製品又は方法)中の技術特徴と特許の独立請求項中の技術特徴とが均等であるか否かの判定は、侵害行為が発生した時間を基準としなければならない。

38. 均等論を適用して権利侵害を判定する際には、被疑侵害物(製品又は方法)中の具体的な技術特徴と特許の独立請求項中の相応する必須技術特徴とが均等であるか否かについてのみ適用し、被疑侵害物(製品又は方法)の全体の技術案と独立請求項によって限定される技術案とが均等であるか否かには適用しない。

39. 均等侵害の判断をする場合には、当該特許が属する分野の通常の技術者の専門知識のレベルを基準としなければならず、所属分野のハイレベルな技術専門家の専門知識のレベルを基準としてはならない。

40. 均等侵害の判断をする場合には、先駆的な重要発明の特許については、均等の保護範囲を適度に広げることができ、組合せ発明又は選択発明については、均等の保護範囲を適度に厳格にすることができる。

41. 特許の請求項中のいくつかの必須技術特徴を故意に省略し、その技術案を機能及び効果においていずれも特許の技術案より劣る改悪技術案とし、この改悪技術案が明らかに当該必須技術特徴を省略したことによってもたらされたものである場合は、均等論を適用して特許権侵害を構成すると認定しなければならない。

42. 特許権侵害の判定において、以下の場合には、均等論を適用して被疑侵害物(製品又は方法)が特許権の保護範囲に含まれると認定してはならない。

(1)被疑侵害の技術案が出願日前の公知技術に該当するとき。

(2)被疑侵害の技術案が抵触出願又は先願特許に該当するとき。

(3)被疑侵害物中の技術特徴が、特許権者が特許出願、権利付与審査及び特許権の効力の維持の手続において、明らかに特許保護から排除した技術内容に該当するとき。

「会議討論稿」は、均等論について次のように規定している。

第十一条 特許法第五十六条第一項にいう「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明記された必須技術特徴によって確定される範囲を基準とするが、当該必須技術特徴と均等の技術特徴によって確定される範囲も含まれることをいう。

均等の技術特徴とは、記載された技術特徴と、基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏し、かつ所属分野の技術者が侵害行為発生時において明細書、付属図面及び特許請求の範囲を閲読すれば創造的な労働を経ることなく想到できる特徴をいう。

請求項に記載された技術特徴の変換特徴が所属分野の技術者にとって特許出願日に自明であり、かつ、出願人が当該変換特徴を請求項に記載しておらず、権利者が侵害訴訟において当該変換特徴に均等論を適用して均等特徴であると認定することを主張したときは、人民法院はこれを支持しない。

人民法院が均等論を適用する際には、被疑侵害物の技術特徴と請求項に記載された相応する技術特徴が均等であるかについてのみ判定しなければならず、被疑侵害物と特許の技術案の全体とが均等であるか否かについて判定してはならない。

第十二条 請求項に記載されている数値範囲の限定を含んでいる技術特徴については、人民法院は一般的には当該数値範囲内にない被疑侵害物の相応する技術特徴を均等の特徴と認定してはならない。

成分及び含有量によって限定する化合物の発明特許については、人民法院は、まず、被疑侵害物の成分と請求項に記載された成分とが同一又は均等であるか否かを判定しなければならない。成分のうち、一つ又は複数が同一でも均等でもないときは、被疑侵害物は特許の保護範囲に含まれないと判断しなければならず、成分が同一又は均等であるときは、前項の規定に従って引き続き含有量の対比を行う。

16) 『专利权的保护』(第2版)第450頁、尹新天、知識産権出版社、2005年4月

17) 「北京市意見」では、禁反言について次のように規定している。

(四)禁反言の原則の適用

43. 禁反言の原則とは、特許の審査、取消又は無効の手続において、特許権者がその特許が新規性及び進歩性を具備していることを確定するために、書面の声明又は特許書類の補正の方式によって、特許権が要求している保護範囲に対して制限的な承諾をし、又は部分的に保護を放棄し、かつそれによって特許権を得たときは、特許権侵害訴訟において裁判所が均等論を適用して特許権の保護範囲を決定する際に、既に制限し、排除し、又は既に放棄した内容を特許権者が再び特許権の保護範囲に含めることを禁止しなければならないことをいう。

44. 均等論と禁反言の原則とが適用の際に衝突した場合、即ち原告が均等論を適用して被告がその特許権を侵害することを判定するよう主張し、被告のほうは禁反言を適用して自らが特許権を侵害しないと判定することを主張した場合は、禁反言の原則を優先して適用しなければならない。

45. 禁反言の原則を適用するには、以下の条件を満たさなければならない。

(一)特許権者が関連する技術特徴についてした制限的承諾又は放棄は、明確に示されたものでなければならず、既に特許の包袋中に記録されたものでなければならない。

(二)制限的承諾をし、又は保護を放棄した技術内容は、特許権の付与又は特許権の有効性を維持するのに、実質的な作用をもたらさなければならない。

46. 禁反言の原則の適用は、被告が請求を提出することを前提としなければならず、被告は原告が翻意したことについての証拠を提出しなければならない。

また、「会議討論稿」は次のように規定している。

第十三条 特許出願人又は特許権者が特許の付与又は維持の手続において、特許法及びその実施細則の特許権付与の実質的条件の要求を満たすために、特許書類中又は書面の声明若しくは案件に記録された陳述等により、特許権の保護範囲についてした制限的作用のあるいかなる補正又は意見陳述も、特許権者を拘束する作用を有し、特許権侵害訴訟において翻意することを禁止する。

裁判所は、禁反言の技術内容を請求項に記載された技術特徴の均等物と認定してはならない。但し、特許の付与及び/又は維持の手続において補正された技術特徴については、禁反言の原則を適用した後にも、権利者は依然として、保留した当該技術特徴に均等論を適用することを主張する権利を有する。

18) この問題については、『中国知的財産制度の発展と実務』第381~396頁、劉新宇監修、黒瀬雅志、経済産業調査会、2005年11月20日で詳しく論じられている。

19) 「意見徴収稿」第25条第4項は、次のように規定しており、特許権者が主張しない場合にも均等論が適用される可能性があることを示している。

特許の必須技術特徴が被疑侵害物の技術特徴と一対一に対応しておらず、又は一対一に対応しているものの同一ではないときに、人民法院が均等の技術特徴の判定を行うか否かは、特許権者が[第一審の挙証期限が満了する前に]明確な請求を提出することを前提とする[他の案:特許権者が均等判定を請求することを前提とせず、人民法院は、技術特徴が異なっていれば、均等判定を行わなければならない]。対比によって被疑侵害物の一又は複数の技術特徴が特許の対応する必須技術特徴の均等特徴となるときは、人民法院は、均等論によって、被疑侵害物が特許の保護範囲に含まれ、特許権侵害となると認定しなければならない。

20) 南京江標集団有限責任公司vs.程在中の特許権侵害控訴事件(江蘇省高級人民法院、(2004)蘇民三終字第104号)では、第一審で均等侵害であるとの判決を受けた被告が高級人民法院に控訴し、控訴理由を次のように述べている。「第一審の手続は違法である。第一に、第一審の裁判所は控訴人が均等問題について公言をする権利及び機会を奪った。被控訴人は終始控訴人の製品がその特許と同一であると主張し、控訴人も終始異なると答弁してきた。更に、第一審裁判所は開廷審理において被控訴人に同一と均等の区別を明確に説明し、被控訴人に何度も選択を要求したが、被控訴人は依然として控訴人の製品は自らの特許と同一であると主張した。従って、控訴人は、第一審の手続において均等の角度から答弁を行ったことは一度もない。しかし、第一審裁判所は、判決の際に、突然、自発的に均等論を適用して権利侵害の判定をし、控訴人が均等問題について抗弁する権利と機会を奪った。」なお、この事件について第二審は、結局は禁反言の原則を適用して均等侵害は成立しないとの結論を出し、上記の原審が「突然、自発的に均等論を適用」した問題については判決では触れていない。

21) 上掲「北京市意見」第46条では、禁反言の原則は被告がその主張をすることを前提として適用し、その立証責任は被告にあることを明確に規定している。また、この点について、(2002)浙行終字第22号の判決は、被疑侵害者が請求をしないときは裁判所が自発的に禁反言の原則をその判定に適用すべきでないと判示している。

22) 朱玉振vs.方太公司等の特許権侵害紛争事件(江蘇省高級人民法院、(2004)蘇民三終字第017号)

23) 換気扇は、中国語では「抽油煙機」といい、油と煙を吸う機械という意味で表現される。中国の家庭料理には油を大量に使うものが多く、気体化した油を吸うことも換気扇の重要な機能である。

24) 王煥然が瀋陽隆源信達電力有限公司を訴えた特許権侵害紛争事件(遼寧省瀋陽市中級人民法院、(2004)瀋民四知初字第50号)

25) 現在、中国では特許法の第三次改正の作業が進められており、2006年8月には改正案の意見徴収稿が公表されて意見徴収が行われた。そして、2006年12月末には「送審稿」が国務院に提出されている。2006年8月に公表された意見徴収稿では、均等論及び禁反言について規定が設けられている。2006年12月末に国務院に提出された「送審稿」の内容は公表されておらず、この「送審稿」において均等論や禁反言の規定が維持されているのか、変更されているのか、または削除されているのか、現時点で知ることはできない。

執筆者の所属機関

河野英仁 弁理士 河野特許事務所

加藤真司 弁理士 大野総合法律事務所 現在、金杜律師事務所に駐在